每年夏收时节,秸秆焚烧问题便成为焦点。田间地头悬挂宣传条幅、村镇干部24小时巡查看管、民兵应急队驻守值班,甚至无人机全天监控……各地为管住烧秸秆想了不少办法,下的功夫不可谓不大。尽管秸秆焚烧规模已经大幅缩小,但近日仍出现了雨前抢烧、早晚偷烧等尴尬现象,“堵而不疏”的秸秆禁烧工作似乎已转入“游击战”、“瓶颈期”。为了解决秸秆焚烧造成的大气污染问题,政府投入了大量人力物力,却为何效果不佳?

在农村,烧秸秆并不能称为老传统,反倒是个“现代病”。按照农民的介绍,过去秸秆都用来烧火做饭、给牲畜铺圈,还可以喂猪喂牛。后来由于劳动力多外出打工,家家户户用上了液化气,牲畜改吃饲料等原因,秸秆才逐渐失去利用价值,被付之一炬。

由于各地实施秸秆禁烧,目前对农作物秸秆综合利用主要有4个方面,即肥料化、材料化、能源化、基料化。肥料化是指将秸秆机械化粉碎还田,用作肥料;材料化、能源化、基料化是指通过企业回收,利用科技将其转化成建筑板材、发电或作食用菌等用途。由于肥料化会对秧苗发育产生一定影响,因此通过企业回收进行材料化、能源化、基料化是未来秸秆处理的出路。可是按照农民的意愿,一把火烧掉所有秸秆仍然是最省事也最合算的首选。

对于相关企业来说,秸秆生物质发电成本居高不下,一旦效益低、手续烦琐、程序复杂、补贴不到位,企业就难以运转下去。

安徽省夏种面积近5930万亩,但是秸秆回收企业却少之又少。以肥西县为例,全县农作物种植面积约80万亩,重点禁烧区域21万亩左右,今年除了与一家企业签订的4万亩秸秆收购协议外,其他便是零散的小量收购,远远不能满足需要。

根据企业的反馈,回收秸秆时,“从田间地头到公司厂房”的收购成本过高是个大难题。秸秆回收机器本身投入较大,一组回收机包括两台捡拾打包机、一台搂草机、一台捡包机,共需160万元。加上有的地方田埂多且高,机械运作困难;有的地方交通不方便,道路狭窄。种种原因导致机器往往无法进入田间,多数企业只能雇人进行打捆、搬运,而人力成本逐年见涨。同时,秸秆体积大、密度小,运输成本高,农作物分散区域广,成熟时间有差异,又提高了运输成本。这些因素导致不少回收秸秆的企业因入不敷出而停产。

仅从运输环节来看,一辆中型货车每天只能运输3吨秸秆。以去年的行情为例,一车秸秆要请8个工人捆扎搬运,每人每天80元工资,汽油费加汽车折旧费每天600元,回收3吨秸秆的成本是1240元。而产出的秸秆压块燃料出厂价在每吨400~420元之间,利润之低可见一斑。

尽管各地政府对秸秆回收利用企业纷纷出台了经济补贴政策,然而不仅补贴金额较少,申报程序也相当烦琐。一般要土地所在乡(镇)出具证明,然后由企业提供入库清单或者销售发票,再向县里申报,经过县核实、上报市、市核查后,最后由市、县两级共同承担补贴,并下发到企业。

目前,对秸秆回收利用企业应该以何种方式补贴、补贴多大比例、如何形成长效补贴机制等问题尚无答案,需要尽快探索完善。有媒体报道称,某县针对秸秆禁烧工作共计投入2000余万元,按照给21万亩重点禁烧区的农作物秸秆全部以每亩40元的高标准离田补贴来算,也就花费840万元,事实上很多区域的补贴费只有20元而且还无法正常发放。“民兵应急队需要统一着装,各个监管人还要发放劳务补助,政府的财政投入基本用在禁烧的人力物力上了。”

尽管秸秆是“放错地方的资源”,但解决不好如何利用的问题,就变成了“烫手的山芋”。秸秆禁烧涉及农业生产实际和广大农村的千家万户,仅依靠行政手段,往往疲于奔命、顾此失彼。秸秆禁烧立法更不能禁一时、禁一事,而是要从根本上打开秸秆资源化综合利用的出路,着眼于长远发展,利民、利企、利生态。

富木林颗粒机特征:

1、采用高精度齿轮传动,传动效率高,工作稳定;2、.整机传动部位关键位置采用进口轴承、油封;确保传动高效、稳定、低噪音;

3、喂料器、门盖、斜槽全部采用不锈钢制作,经久耐用;

4、整机配有除铁和过载保护装置,先进的蛇型弹簧联轴器,充分考虑使用过程中对主机的保护;

5、喂料绞龙转速可调,可适用各种不同产量要求;

6、根据轻质物料特点,采用强制喂料绞龙,改善压模罩结构,提高产量;

7、拥有十几年制造经验的专业压模常利用先进的枪钻专用设备进行加工制造,确保精确的装配尺寸和模孔的排列尺寸。

8、专业热处理厂利用真空淬火炉等热处理设备对半成品进行关键的热处理。

9、丰富的专业设计经验和市场经验保证了压模的孔形、厚度和开孔率大大提高制粒的质量和高效率。

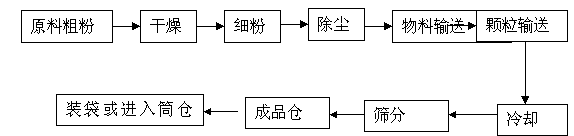

秸秆生产工艺流程: